駆除と愛玩~ネズミと生活~

連載第9回目はネズミの話をしてみたい。ネズミは家に住まうと同時に都市空間をねぐらとし、発生源が公共の領域にわたるため、ハエ・蚊と同様に共同で対処されてきた経緯がある。戦後渋谷区のネズミ駆除史を概説する民俗学者の高橋奈津子によれば、1980年代から渋谷区広報誌のネズミ駆除の情報に「近所の方と協力」の文言が消えたという。自閉していく家庭生活の影響がネズミにも指摘できるということだろう。また、ネズミは、2000年代初頭のカラスのように、今まさに対策が進められている動物でもある。2023年9月、新宿区は歌舞伎町のネズミの調査と駆除を開始することを発表した。

もっとも、この連載で取り上げてきた害虫や害鳥と論点を共有しつつ、ネズミにはネズミならではの論点があると思っている。私たちが彼らを忌避する態度からは、どのような問題を考えることができるか、検討してみたい。

ネズミ観の変遷

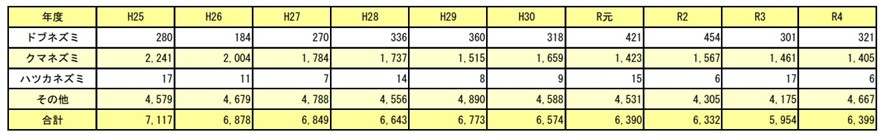

ネズミは作物や蚕を狙う害獣であり、また家庭や飲食店にいつの間にか侵入し、食べ物や様々な物品を食害する。登呂遺跡の高床式倉庫にはネズミ返しがある。日本人がネズミを避けようとしてきた歴史は古い。他方、ネズミは様々な病を媒介する。中世のヨーロッパとその周辺ではペスト菌をもつノミを媒介し、近代以降の日本でも、病原菌への意識のもと、ネズミの防除・駆除が取り沙汰されてきた。現在は、コロナ禍の終息とも関わり、保健所への相談件数が増えているという。以下は東京都保険医療局「東京都におけるねずみ・衛生害虫等相談状況調査結果」であるが、近年も少なくない数量、ネズミにかかわる相談が寄せられてきたことがわかる。

東京都保険医療局「東京都におけるねずみ・衛生害虫等相談状況調査結果」より

私たちの屋内の生活をおびやかす可能性がある、いわゆる家ネズミに該当するのが、表中にあるドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミである。ネズミの体長はドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの順に小さくなる。ドブネズミはこれらのなかでも凶暴で大柄である。人も襲う。1965年5月8日の『毎日新聞』によれば、豊島区で生後2か月の赤ちゃんをドブネズミが襲うという事件が起きている。赤ちゃんは出血多量で亡くなってしまった。同紙5月11日付の続報によれば、「流し台から下水に通ずる排水パイプの外側がかみ破られて」いたといい、家屋の排水施設が侵入経路になったとみられる。1977年には名古屋市でも同様の事件が起きている。ドブネズミは地下や湿った環境に棲息する。都内でも地下鉄の線路内や繁華街のゴミ捨て場の周辺をちょろちょろしているのを、容易に観察できるだろう。私も千代田線のホームで彼らを目撃し、驚いたことがある。

上の表をみると、いま東京都内で繁栄しているのはクマネズミである。クマネズミは慎重な種であるといい、あまりそこらを駆け回っているイメージはないが、よく天井裏をゴトゴトいわせるのが彼らである。彼らは垂直的な移動が得意だという。なので、現在の高層化した都市に適応している。

ハツカネズミは、上に述べた二種よりもだいぶ体つきが小ぶりである。表をみるかぎり、都内ではさほど問題化していないといえる。ハツカネズミといえば、私たちは白くて眼の赤い姿を思い描きがちだが、あれがそこらを走り回っているわけではない。あれはアルビノであり、野生のハツカネズミは茶色い体で、黒い眼をしている。彼らについては後述しよう。

矢部辰男によれば、1960年代までは都市部はドブネズミの天下であったという。1970年1月13日の『読売新聞』も、「東京はネズミ天国」だと報じるが、「かつて天井裏を走り回っていたクマネズミを追い払って、いまや完全にドブにあらずんばネズミにあらずといった勢い」などと、ドブネズミの繁栄を語っていた。床下をねぐらとしていたドブネズミは都市のゴミ問題、そして地下施設や下水の発達に適応していったのだろう。しかし、1970年代以降、高層ビルの増加に伴ってクマネズミが頭数を増やし、ドブネズミは劣勢化していった。都市部の垂直的な建物の構造がドブネズミには適さず、駆除が容易であるらしいことも、彼らの繁栄を終わりに導いた。再び勢いを盛り返したクマネズミは、90年代以降、一般住宅にも勢力を広げつつあるらしい(『都民のためのねずみ防除読本』)。

さて、優勢な種類は変遷してきたとみえるが、ネズミは今も昔も有害視されていたといえる。もっとも、前近代的なネズミ観と近代以降のそれは一概に同一視できない。本居宣長の『古事記伝』に、「そもそも鼠は、人の害をなす物の、家の内に在るを吉しとし、無きを凶しとする」とあるのは有名である。遠い昔の人のみがそんなことを言っていたわけではない。鈴木棠三の『日本俗信辞典』に掲載される膨大なネズミの俗信にも、似たものが散見する。ネズミは福の神だとか大黒天の使いであるといい、家運の衰える家にはいないともいう。白いネズミのいることを喜んだり、広島県では「向こうネズミ」すなわち「入り来るネズミ」は縁起が良いといった。幸福が入ってくるイメージだったのだろう。

完全に防ぐことができないためでしかなかったかもしれないが、彼らはそれなりに家のなかに居場所が与えられていたかのようですらある。正月にネズミに供え物をする習慣が広くあった。岡山県などでは「ネズミの餅」というものを供えて、ネズミの害を免れるよう祈ったというし、秋田県では「ネズミの年玉」といい、和歌山県御坊市のあたりでは年越豆を与えたという。もっとも、ご機嫌をとって悪さをしないように願うのから一歩進んで、ネズミの防除・駆除の俗信も数多い。実際、養蚕農家などではネズミは蚕を喰ってしまう厄介者だったので、猫を飼ったり、猫絵を飾るなどの信仰もみられた。

猫絵(及川撮影)

ネズミが決定的に、または徹底的に駆除される対象になったのは、近代の防疫の文脈である。日本にペストが持ち込まれたのは1896年、または1899年で、横浜に上陸した中国人船客からであったといい、1926年までに2000名を超える死者が出た。1900年代初頭には東京市が捕獲したネズミを買い上げていた。真辺将之によれば、この時期、猫を飼うことを国や行政が奨励し、猫の輸入もだいぶ行われたようだが、殺鼠剤(いわゆる「猫イラズ」)の普及により、当時の猫ブームはおさまっていった。今日のように猫が「猫かわいがり」されていなかった時期のことである。危険な薬剤が普及したのは、猫もまた不衛生であるという考え方も関わっていた。かつての日本の家屋が開放的であったことは以前から再三述べてきたが、猫は屋内外を行き来し、場合によっては外で獲ったネズミを屋内で食べたりもする。開口部の少ない西洋の家屋ならば良いが、日本には向かないというわけである。猫の安全を守る意味もあり、現在は屋内飼育の家猫が増加する傾向にあるが、それもまた、今日の住環境が可能とした現象であったともいえる。

なお、ネズミが媒介する疾患はペストのみではない。1936年、静岡県浜松市の浜松第一中学校の運動会で、配られた大福を食べた人びとがサルモネラによる食中毒を発症する事件が起きている。40名を超える死者が出たが、その原因は劣悪な環境の菓子店内に横行していたネズミであったとされている。現在も、そうしたリスクが消えたわけではない。ネズミのもたらす病は、鼠咬症、腎症候性出血熱、レプトスピラ症、E型肝炎などなど……数え上げてげんなりし、症例を調べてさらにげんなりする。なるほど、健康的に暮らしていくためには、彼らがそこらを這いまわっているのはダメらしい。神聖視して共棲している場合ではないわけである。

害と愛玩

ネズミは困った存在である。しかし、個人的なことを述べれば、私はネズミに悩まされたことがない。もちろん、衛生的に危険だとは理解している。我が家に棲息しているのなら、なんとかしないといけない。しかし、ネズミの害の実感を得づらいのである。

そのような私は、ネズミにどういう態度をとってきただろうか。小学校の低学年ころの記憶であるが、友人宅の前で遊んでいたときに、間近にネズミを目撃した。1980年代末か90年代初頭、札幌市でのことである。友人の母が、砂利敷きの駐車場で、伏せたバケツのふちで小さなネズミの首元をおさえつけていた。ハツカネズミだったのだと思う。汚らしくはなかった。可愛い顔をしていたが、おさえつけられているので、ネズミは苦しそうであった。率直に、かわいそうだと思った。水に沈めて殺すのだという説明を友人の母から聞き、ショックをうけた覚えがある。私たちは逃がしてやってくれと懇願したが、もちろん受け入れてもらえなかった。友人の母の顔が、鬼のように見えた記憶がある。なにかの命乞いをしても受け入れてもらえなかったことが恐ろしかったし、こういう可愛らしい顔の生き物でも殺さなくてはいけないような事情が世の中にあるらしいということも、幼いながらに恐ろしかった。なので、今でもこの出来事を鮮明に覚えている。

私はハムスターが好きで、これまでに何匹か飼育したことがある。最初に実家でハムスターを飼ったとき、祖父がそれをひどく嫌がり、困惑した思い出がある。祖父はネズミがキラいで、特に尾が気持ち悪いと言った。ハムスターには尻尾はちょっとしかないのだと力説したが、祖父にとってはそれだけが問題ではなかったらしい。害虫・害獣についての聞き取りを重ねているかぎりでは、ネズミへの嫌悪感にも世代差があると思う。ネズミを情緒的に忌避する人は上位世代に多い。ゴキブリはいっこうに恐ろしくないが、ネズミはイヤだという方もいる。眠っていて鼻を齧られた人がいたなどという話も出てくる。ネズミへの嫌悪感は、不衛生な生き物としての彼らと出会い、なにかを害され、彼らを防ぎ退けてきた経験から来ているのだろう。他方、若い世代は、私と同様に、ネズミの害は必ずしもリアリティをもたないようである。ネズミと関わる思い出もなかなか出てこない。

仮に、ネズミに身近な有害生物としての実感がない者を「私たち」と言って良いのであれば、私たちにとって、ネズミは家畜化されたそれを通して体験されてきた。考えてみると、私たちの身近には家畜化されたネズミがたくさんいる。先述の白いハツカネズミやハムスターである。家畜化されたドブネズミはファンシーラットなどと称されて、愛されている。

ネズミの家畜化は相応に歴史がある。安田容子によれば、ネズミを愛玩する文化は日本では18世紀後半に流行しており、交配を重ね、毛色の珍しい個体をつくることも行われていた。先述の、ネズミを大黒天の使いだといって喜ぶ発想もこうした趣味に関わっていただろう。1877年2月26日の『読売新聞』にも「此節ハ南京鼠が大流行で高麗ハ番で二圓ぐらゐもいたします」と報じられ、ネズミを飼育することが流行している。南京鼠は中国産のハツカネズミの畜用白変種である。明治期にはモルモットの飼育も流行した。ハムスターは1950年代に実験動物として持ち込まれたものがペットとして拡大したものだという。ハツカネズミが愛されるのだから、モルモットやハムスターが愛されるのも自然のいきさつであったかもしれない。野生のそれを害獣として忌避しながら、家畜化した類似の種を愛でるという状況は長らく続いてきたわけである。

さて、ネズミについて考えようとするとき、私はハエ・蚊やゴキブリを論じるようには無心になれない。私が呑気な生活者であるからに過ぎないかもしれないが、どうしても家畜化された彼らの顔がよぎる。ペットのおもかげを見出してしまう。そして、そのように不公平な私の眼も、害獣をめぐる生活変化を考えるうえでは、どうやらひとつの方法になるかもしれない。

生活経験の違いによって野生のネズミに対する感覚に世代差がありそうだということを指摘した論文はすでにある。野ネズミ観察会の試みを報じる今泉吉晴は、観察会に参加した大人たちが家ネズミとの対照で野ネズミの美しさや可愛らしさに感動していたのに対し、子供たちはペットを通した動物体験からあらかじめネズミは可愛いという前提で野ネズミを捉えていたという。また、1963年に刊行された岡田要の『ねずみの話』(新版少年の観察と実験文庫19)の「はしがき」は、以下のように書き始める。

ネズミのようなわるい動物でも飼ってみるとなんとなくかわいくなってくるものです。くろくひかった山椒の実のような目で人なつこくながめられると、どうにもころす気にはなれません。ましておとなしく手のひらにのせてもにげようともしない白ネズミやハツカネズミにはますます愛がつのってきます。むかしはただ愛玩用として飼っていたこれらの動物もいまでは医学の研究や心理学の試験につかわれるようになって文明国のほうぼうで大量に飼われています。(略)しかしこの本はネズミをわるい動物としてはじめからしまいまでそのわるいことだけをかぞえあげて、まず膨大なはんしょくにおどろき、またその害をにくみそしてネズミによってもちはこばれる病気がひじょうにおおいことをしって、そのぼくめつに注意をむけるようにかいたものであります。(略)みなさんはどうかネズミ退治に協力して日本の国をネズミのいない国にしていただきたいとおもいます。

これは実験動物としての話題であろうが、害悪を説きたてて殺さねばならない動物としてネズミを紹介する書籍のなかに、このような外貌についての言及があることには注意しておいて良い。ネズミの飼育経験は、それを駆除する心を曇らせるものであったらしい。ネズミを可愛らしく思ったことのある人たちは、どのような心持ちで、彼らを忌避せねばならない事情を受け止めていたのだろう。考えてみれば残酷な接点を、私たちは彼らと持ってきたようである。

何度でも強調して良いだろうが、ネズミは人命にかかわる被害をもたらす。見た目の可愛さにこだわることを、くだらないと笑うこともできるだろう。しかし、重要なのは、ネズミは可愛いからかわいそうだということではない。どんな顔の生き物でも、どれほど心を通わせた動物であっても、駆除せねばならない状況がある。大正末期から昭和初期にかけて、野ネズミ駆除等の目的でエゾベニギツネを持ち込んだ北海道の礼文島は、キツネを媒介にエキノコックス症が蔓延し、少なくない死者を出した。私の母方の祖父もこれによって死んでいる。そして、その根絶のため、野ネズミのみならず、島内で飼育されていたすべての犬・猫が処分され、事態は終息した。愛玩する感情と有害性が相克するのはどうやらネズミだけではないが、ネズミなどは愛玩され得てかつ害獣呼ばわりしやすい、マージナルな生き物だとはいえるかもしれない。ペットは家族だと公言する私たちの情緒的な動物観を考えるうえでも、ネズミという主題は示唆するところが少なくないと思われるのである。

さて、以上をもって、この連載で個別具体的なテーマを扱うのも終わりである。連載の最終回では、私たちが様々な生き物を忌避し排除する手付きについて、これまでの議論を振り返る。「きらいだし、こわい、けれども……」と言い淀む、私の言葉の空白に潜在している諸問題を少しでも可視的にすることを、次回の課題として設定しておきたい。

(最終回に続く)

【参考文献】

今泉吉晴1993「動物の環境世界に接近する方法 エンカウンター・スペースを用いた野ネズミ観察会の考察」『地域社会研究』3

岡田要1963『ねずみの話』(新版少年の観察と実験文庫19)岩崎書店

鈴木棠三1982『日本俗信辞典』角川書店

高橋奈津子2017「戦後の渋谷区における鼠駆除の変遷」上山和雄編『渋谷 にぎわい空間を科学する』(渋谷学叢書5)雄山閣

東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課2012『都民のためのねずみ防除読本』

真辺将之2021『猫が歩いた近現代』吉川弘文館

本居宣長1930『古事記伝』2 日本名著刊行会

安田容子2010「江戸時代後期上方における鼠飼育と奇品の産出―『養鼠玉のかけはし』を中心に―」『国際文化研究』16

矢部辰男1998『ネズミに襲われる都市』中央公論社