公害と呼ばれたカラス

この連載では主な事例として、これまで迷惑がられる虫たちをとりあげてきた。しかし、本連載の関心の射程は虫にとどまるものではない。以後は虫から離れて、私たちの排除的な態度を考えてみたい。

今回注目するのは「カラス」である。カラスを害鳥として認識することは世代のかぎられた経験に変わりつつあるかもしれない。若い読者はカラスに困った体験があるのか、聞いてみたいところである。都内にかぎっていえば、カラスは明らかに数が減っている。1983年生まれで、主に都市で生活してきた私にとっては、カラスはたしかにそこかしこにいる迷惑な鳥だった。かつて、カラスの有害性は「カラス公害」と称されたし、『読売新聞』はカラス対策の取り組みを「戦争」と称して記事を連載していた。現在はそのような戦の後であるということだろう。では、どういうわけで彼等は公害化し、どのような顛末で戦争は終わっていったのだろうか。

害鳥という見方

虫が「害」あるものとして分節されるのは私たちの都合である、ということはすでに連載の序盤でおさえた。鳥もまた同様である。農業害虫が農作物を食害するように、作物を荒らす鳥たちは威嚇や駆除の対象となる。スズメは、街中で見かけるだけならばかわいらしい鳥だが、穀物を食害する。ツバメの営巣を喜ぶ習慣は今でもあるが、私が調査をしたある家庭では、ツバメが巣をつくると壁が汚れるし、ヒナを狙ってヘビがくるといって、巣づくりされないように玄関の壁にビニールを貼っていた。ハトも糞害をもたらす。トキも昔は害鳥とみなされていたが、これも農作物への被害による。鳥の見た目を気持ち悪く思う人も少なくはないようである。

しかし、鳥と虫とでは、有害視されるあり方はだいぶ違う。そもそも、その生き物としての質感や私たちの暮らしと接点をもつあり方が相違する。まず、鳥は大きい。鳥は、大半の虫たちよりも深刻に、私たちを傷つけることができる。カラスは人を威嚇するし、人を襲う。そして、賢い。彼等が私たちの生活を脅かすあり方は、虫のそれにくらべるとただ事ではないわけである。そのかわり、鳥たちは私たちの意識の隙をついて屋内に入り込んだりはしない。昔の家屋は開放的であったので、家屋の内側にツバメなどが営巣することもないではなかった。土間の天井部分にツバメが営巣することを喜び、わざわざガラス戸に穴をあけておいて、夜間は土間と居住スペースの間に遮光カーテンを引いているという例も調査で聞いたことがある。しかし、今日の家屋で、そこまで鳥類の侵入を許容するケースは稀だろう。つまり、鳥たちは、私たちが死守したい境界を気軽に越えては来ない。

公私の空間の問題に注意してみると、我が家だけカラスがいっぱいいて困ります、ということはなかなか考えられない。鳥たちは所有地内に飛来して、私有財産になんらかの深刻な悪影響を及ぼしてくることはもちろんあるが、公共の空間(または私的な空間の外部)に営巣し、そこで私たちと接点を持つ。カラスが公害と称されたのはそのためであるし、東京都における対策は都知事が音頭をとった。もちろん、所有地に寄せつけまいとする努力は各個人も行なうだろう。CDを吊り下げたり、防鳥ネットを張ったりするのは各家庭の判断である。カラスの死骸をぶら下げるという威嚇方法は、現在はだいぶ減ったのではないかと思う。そもそも、カラスは鳥獣保護管理法によって、許可なく捕獲・駆除することができなくなっている。そのかわり、死骸の模造品を吊り下げているのは時おり目にする。カラスの死骸の模造品が商品化されたのは90年代半ばからのようで、『読売新聞』の1995年10月3日号によれば、栃木県の玩具部品メーカーがそのノウハウで地元に貢献したいとの発想から「ブラサガラス」なるものを考案し、ひと月で3000個を売り上げたという。これが嚆矢か否かは要調査だが、この90年代という時期の意味はのちほど考えることになる。

いずれにしても、鳥たちの発生源は私たちの住まいの外側にある。したがって、威嚇や局所的な防衛によって、寄り付かせまいとすることが、生活者としての私たちの鳥への態度であるといえるだろう。そして、それでは防ぎきれないという思いに私たちが至ったとき、大規模な駆除が必要となっていく。

カラスとの交流史

人を襲うのももちろん困るが、カラスの害の最たるものは、ゴミを漁る点ではないだろうか。ゴミ集積所に群れて、生ごみを散らかす光景は90年代には至る所で見られた。墓場の供物を持ち帰られないといけないのも、カラスがこれを荒らすからである。ただし、それを荒らされたと思うのは今様の発想かもしれない。

暮らしの周辺に飛来し、なにかを食べ散らかしてしまうという性質は、もちろん最近になって生まれたカラスの習慣ではない。柳田國男は次のように述べている。

烏はモールスの「日本その日その日」に、飛んで来て人力車の提灯の蝋燭を取つて食つたとある。東京ではちやうど西洋の鴿のやうな人に馴れた生活をして居るともある。奥州の旅行では川で女が魚を洗つて居る舟に、僅か三四尺離れて一羽の烏が、ぢつと其様子を見て居たとも誌して居る。奥州の烏は今でもまだそんなかも知れぬが、東京ではもう鴿と烏とは似て居ない。第一に数がぐつと減つて居る。

昭和6年(1931)刊行の『明治大正史世相篇』の一節である。モースの『日本その日その日』はのちほど別の箇所を引用してみたい。柳田の文章で注目したいのは、東京のカラスは減っていたという部分である。柳田はこの時期の文章で、何度か同様の発言をしている。昭和5年(1930)に書かれた「初烏のことなど」では、次のようにいう(「野鳥雑記」収録)。

烏はあのやうな悪らしい面構への鳥だが、それでも丸つきり来なくなつてしまふと、正月は殊に思ひ出さずにはゐられない。近世の歳事記には、たゞ早天の鳴き声のみを賞美し、絵では日の出前に五羽か六羽、黒く飛んでゐるところを描いて、まづ初春の景物としたものであつたが、その簡略な景物すらも、今では実景ではなくなつてしまつた。

昭和初年の柳田の眼前では、どうやらカラスはぐっと数を減らしていたらしい。カラスの減った理由は明らかではないが、都市化の短期的な影響ではないかと推測する。のちに見るように、カラスはその後、都市化する日本社会のなかで個体数を伸ばすからである。いずれにしても、早朝の繁華街でガーガーと鳴く無数のカラスを不快だと思った私の体験は、特定の時代の世相が刻印された状況であったと知れる。

では、柳田が減ったと歎く以前の状況はどうだろうか。先述のモースとは、大森貝塚の発見者であるエドワード・S・モースである。『日本その日その日』は1880年頃の記録であり、柳田の文章よりも50年ほど前ということになる。モースは「現在の加賀屋敷は、立木と籔と、こんがらかつた灌木の野生地であり、数百羽の烏が鳴き騒ぎあちらこちらに古井戸がある」といい、「烏は我国の鳩のやうに馴れてゐて、ごみさらひの役をつとめる。彼等は鐵道線路に沿つた木柵にとまつて、列車がゴーッと通過するとカーと鳴き、朝は窓の外で鳴いて人の目をさまさせる」とし、また、「米國では最も小心翼々としてゐる鴉でさへも、こゝでは優しく取扱はれるので、大群をなして東京へ來る」という。

加賀屋敷はモースの住まいであったが、たくさんのカラスが営巣していたらしい。また、当たり前のようだが、カラスは明治初年の東京でもゴミをついばんだようである。窓の近くでカーカー鳴いて目を覚まさせるのは、今も昔も変わらないのだなと思う。「カラスが優しく扱われている」というのは、アメリカと日本の鳥類への態度を比較しての発言だろう。昔の東京は烏と共生していたのだ、などということをいうつもりはないが、このあたりに、現在の私たちの排除的感情を考える手がかりがあるのかもしれない。

モースの記述、柳田の記述を信じるならば、カラスたちは江戸東京の街中には飛び交っていたが、昭和初年の東京郊外にはいなくなってしまったらしい。柳田がそのように歎いた1930年代からまた50年が経過すると、カラスは都市の害鳥として再浮上することになる。

カラスは不吉か

ところで、かつての社会におけるカラスの位置づけを考える際、民俗学の伝統的な議論の文脈では、カラスの神使としての側面とか、カラス鳴きの俗信に注目することになるだろう。カラスは神のお使いなのである。熊野の眷属だというし、若い読者も、八咫烏(やたがらす)の名を、各種のコンテンツを通して知っているのではないだろうか。コロナ禍ではアマビエが流行したが、その近世におけるバリエーションとして、不思議な烏が現われて……というのが『暴瀉病流行日記』という文献にみえる。御鳥喰神事では烏が供物を食べるあり方から神意を占った。こうしてみてみると、どうやらカラスは特別な鳥だったようである。

図1 熊野牛王符

神使であるカラスを用いたカラス文字が使用されている。

他方、カラスといえば、どこか不吉なイメージが付きまとう。カラス鳴きが悪いと、近く人死にがあるという俗信は全国に存在するが、上記の早朝の繁華街の景観などは極めて不吉な予兆の連発だったということにもなるかもしれない。だとすれば、この俗信は、カラスがそこかしこに群れていてガーガー鳴いている、という景観にはそぐわない。先の柳田の記述からもうかがえるように、その声色に注意を向けるべきほどの距離感のもとで、意味をもったものだと思われるのである。ただ、カラスは墓場にはよく飛来したのだろう。カラスは死とかかわる空間の周辺にはつきものではあった。ただし、以前には、供物が荒らされて困るとみるのではなく、むしろ、早く供物を食われることを喜んだという。

他方、カラスは一定の情感を私たちに喚起する。野口雨情の作詞による唱歌「七つの子」は大正10年(1921)に発表されたものだが、現在でもなんともいえない甘やかな寂しさを感じさせる。カラスには夕焼けがよく似合う。清少納言もそんな趣旨のことを述べていたので、だいぶ昔の人もそう思っていたらしい。中村雨紅作詞の唱歌「夕焼け小焼け」は大正8年(1919)に創られたが、カラスが鳴くから帰りましょうという。山の巣へと飛び去る彼等が寂しいのは、一日の終わりの感覚と結び付いているからかもしれない。郷里に暮らしていたころは、たしかにそういう夕暮れの寂しさのなかでカラスの鳴き声を聞いたような気がするが、私はカラスが公害呼ばわりされていた時代に育ったので、これは偽りの記憶かもしれない。少なくとも、いまの東京で暮らしているかぎりでは、なかなか体験できそうもない情感である。

カラス公害の顛末

神の使いであり死の予兆であり、かつ、夕焼け空を情感ゆたかに飛んで行くカラスと、ゴミ捨て場に群れ集い、人の頭を突っつきにくるカラス。この二者の間にはどうも落差がある。では、後者のように、カラスを問題のある存在として私たちが認識しはじめたのは、いつごろからなのだろうか。

カラスが厄介者として語られ始めるのは1960年代末から70年代ころと考えられる。昭和44年(1969)3月25日の『読売新聞』は「神宮襲うカラス」と題して、「渋谷・代々木の明治神宮が公害にさらされている―といっても、主犯はスモッグならぬカラス」などとカラスが神宮のショウブの芽を荒らす状況を報じている。各種公害への社会的関心が高かった当時の世相を反映した物言いであろう。都心部では明治神宮や新宿御苑などをねぐらにして、カラスはどんどん増えていき、公害という言い方も新聞紙面を飾り続ける。『カラス対策プロジェクトチーム報告書―東京のカラス問題を解決するために―』によれば、昭和60年(1985)に都市部のカラスは約7000羽と報告されていたが、平成8年(1996)には23区内のカラスの生息数は1万4000羽、平成11年(1999)には2万1000羽、平成13年(2001)には都内全域で生息数は3万羽を超えていたと推計されている。

カラス増加の要因はゴミ問題であったという。高度経済成長期の都市部の人口増、大量生産・大量消費社会の到来を背景に、それ以前から増加傾向にはあったが、1960年代から1970年代にかけて都市ゴミの総排出量は急増し、90年代にも高水準を維持したまま推移していた。繁華街でカラスの群れが残飯を漁る光景は、このような世相のなかで日常化していった。とくに、カラスの個体数が増えた90年代には、60年代から導入されていたゴミ収集の真っ黒なポリ袋が半透明のタイプへと変化し、これによってカラスがゴミを漁りやすくなったとされている。袋の中身を目視できるからである。

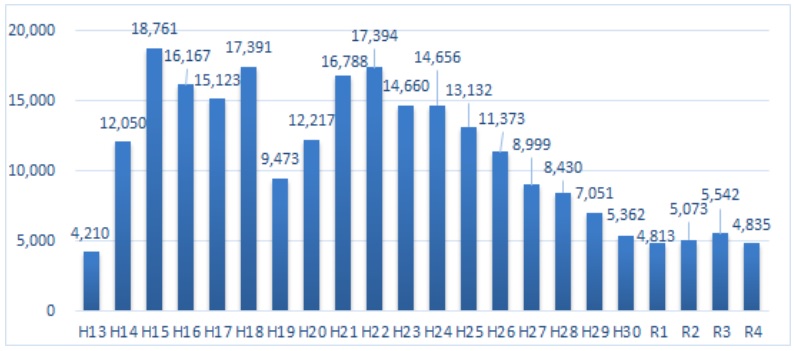

これに対し、行政は90年代半ばから、ゴミ集積所に使用するための防鳥ネットを配布するなどの対応を開始する。目黒区では平成6年(1994)、世田谷区では平成7年(1995)からネットの配布を開始している。品川区は五反田駅などを中心に、バケツ回収を試みる。もっとも、そもそもゴミ出しのマナーの悪さなどもカラスがゴミを漁る原因であったし、ネットがあったとしても巧みにゴミを荒らすカラスもいた。杉並区ではゴミの夜間回収を試みている。カラスは夜目が利かないので、ということであったらしい。しかし、これらも根本的な解決を即時にもたらすものではなかった。カラス対策はゴミ問題の解決をはかるのと並行して、結局は捕獲のうえ駆除するという方向へ舵を切っていく。平成13年(2001)、当時の都知事だった石原慎太郎がカラス問題の根本的な対策に乗り出した。もちろん、捕獲・処分には各種の意見が噴出したが、石原の設置したプロジェクトチームの都民への意見聴取では捕獲を支持する声が63%という結果になったという。かくして、都内100か所に罠が設置され、カラスの捕獲が進められていった。以後、罠の数は減らされていくが、少なくとも年間に4000羽、全盛期には1万8000羽ものカラスが捕獲されていく(図2)。捕獲されたカラスはもちろん殺処分される。

図2 捕獲数の推移

東京都環境局ホームページより

困る人たちがいるのだから致し方ないと思いつつ、ギョッとする数字である。まさに戦争の名に値する。ただ、ハエ・蚊やゴキブリはいったいどれほど殺されてきたのか、数えるのも不可能であるし、数えようとした人もいないだろう。カラスの処分数ばかり気にするのもおかしなことだとは思う。一方、この数字をみて驚いたり歎いたりする私は、都内で暮らしてきたこの20年間、カラスの命を奪っているという実感をもたずに日々を送ってきたのだということが改めて思われる。カラスは減ったのではなく、減らされた。ゴミ問題にせよ、カラスの駆除にせよ、ある切実な出来事が、個々の生活の場からは遠いところで発生し、それがこのように数字としてのみ生活者のもとに届くということも、現代における自然との接点のあり方を照射している。これは、この連載で何度か論点としてきた問題でもある。

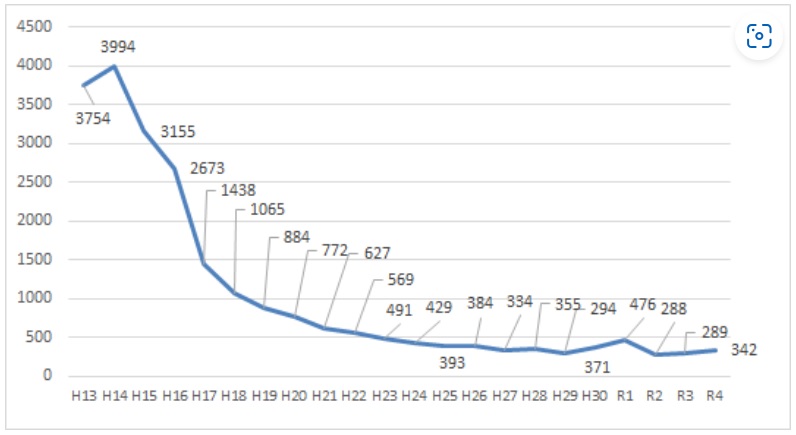

生息数が減少に転じ、「もうカラスが増えることはない」とした東京都の発言を「勝利宣言」として『読売新聞』が報じたのは平成15年(2003)5月28日であった。いずれにせよ、ようやく効果が出たということでしかなかったが、実際、平成17年(2005)には都内のカラスの生息数は平成13年(2001)の半分である1万7900羽となる。ただし、私たちの日常が変わったと言い得るほどに、目に見えてカラスが減少していくのはそれ以降のことだろう。平成16年(2004)には、カラス対策に有効だという黄色いゴミ袋が製品化され、普及していく。90年代の事業ゴミの有料化などの諸契機により、平成元年(1989)をピークに、東京都23区のゴミ量はゆるやかな減少傾向をたどってもいた。近年はコロナ禍で飲食店のゴミが減少した。捕獲・処分のみならず、このようなゴミの排出量の推移も、カラスの生息数の減少にかかわっている。ゴミ量の減少だけでカラスを減らすことができたのかはわからない。効果は組み合わせによってもたらされた。令和2年(2020)には2000年代初頭の3分の1、約1万1000羽にまで減少し、カラスに困らされる日常はもはや過去のものになった。図3のように、カラスにかかわる苦情の件数も平成13年(2001)ころの10分の1にまで減少しているのである。

図3 都庁によせられた苦情・相談件数の推移

東京都環境局ホームページより

結局は、カラスもまた私たちの生活のバランスが変化するなかで、度を超えて増えたものでしかなかったともいえる。ゴミとともに増えたのだろう。だから、カラスはゴミとともに減った。捕えて殺さなければやり過ごせないほど増えるに任せてしまったことは、ゴミというものの社会的属性ともかかわっていたかもしれない。ゴミはゴミとして分節されて間もなく私たちの手を離れるし、どこかのタイミングで集合される。銘々が思うままに生活や生業を営んだ帰結として、街にはカラスが増えていったわけである。自分ばかりで暮らしているだけでは、その累積がカラスの大増殖を導くとは想像もできないところだろう。私たちは、私たちの行いが束になった結果、なにか大きな異常事態を発生させてしまうかもしれないほどに過剰に集合しているともいえるだろうし、生活の実感からは想像しがたい帰結にまで考えを及ぼさなければ、何千もの生き物を殺さざるを得なくなるような暮らしを営んできたということらしい。

そして、カラスは人間の創り出した社会に適応した結果、大きく生息数を伸ばした。私たちは都市と自然との新たな融合に適応しきれずに、カラスの少ない街を選択してきたわけである。

次回も引き続き、虫以外の生物が有害視されるあり方をおさえてみたい。

(第9回に続く)

【参考文献】

市川喜左衛門 1935「安政五午年八月 暴瀉病流行日記」『甲斐志料集成』12、甲斐志料 集成刊行会

及川祥平 2018「民俗宗教」『埼玉県秩父郡長瀞町 井戸上郷の民俗』成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻 松崎研究室

モース、イー・エス 1929『日本その日その日』(石川欣一訳)科學知識普及会

柳田國男 1998a「明治大正史世相篇」『柳田國男全集』5、筑摩書房

柳田國男 1998b「野鳥雑記」『柳田國男全集』12、筑摩書房

カラス対策プロジェクトチーム 2001『カラス対策プロジェクトチーム報告書―東京のカラス問題を解決するために―』