対談 荒木優太さん×熊野純彦さん:困ったときの在野研究入門 第4回

在野研究者による翻訳の可能性

(荒木:) これは「在野」という言葉のイメージとも関連すると思ってまして、具体的には在野の人というのは非常に攻撃的で、筆鋒が鋭いといいますか、そういうイメージがあると思うんです。たとえば吉本隆明が典型的で、この本では吉本隆明に深く関わった山本哲士さんっていう学者にインタビューしてるんですけども、非常に攻撃的なんです。ちょっと笑っちゃうぐらい攻撃的なのでぜひ読んでほしいわけですが、私の意図としては、もっとニュートラルな在野のイメージというものを打ち出していいんじゃないか、少なくともいろんな人がいるよねってことは言っていいんじゃないかなと考えていたんです。たとえば熊野さんにとって「在野」っていうふうに言われて、一番最初に思いつく人というと誰になるでしょうか?

熊野: 考えてみればね、荒木さんとぼくって親子ほどの年齢差があるんですよ。だからそのへんで、言ってみればこう、その具体例とかじゃやっぱり分かれるのかなと思うけど。ぼくなんかが在野といってパッと思い浮かべるのが、やっぱり一方では山本義隆さんであり、他方では――こっちはいちおう面識もあるのですが――長谷川宏さんですかね。お二人の仕事を、ぼくはとても尊敬しています。

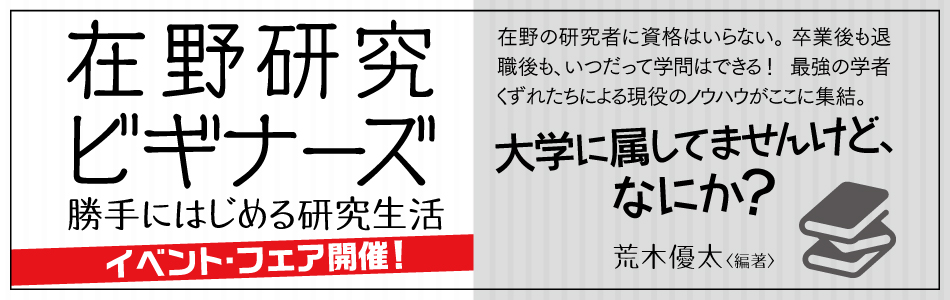

荒木: なるほど。いま、長谷川さんのお名前を出してくれたわけですが、長谷川さんといえばやはり様々な翻訳において卓越した仕事を残しています。ヘーゲルもしかり、アランしかり。単著がたくさんある熊野さんも、実は他方で翻訳のお仕事もたくさんなされています。レヴィナス『全体性と無限』(岩波文庫)、ハイデガー『存在と時間』(岩波文庫)、カントの三批判書(作品社)などです。私はそこがとても興味深くて、というのも、アカデミズムの制度の中だと翻訳に関する業績ってあまりポイントとして高く評価されない現実があると思うんです。それが故に、ならば在野でこそ翻訳行為を積極的にとらえることができるんじゃないかという目算がありました。ですので『ビギナーズ』では大久保ゆうさんという翻訳研究者の方にお話をうかがいました。また、最近『西周と「哲学」の誕生』(堀之内出版)をお出しになった石井雅巳さんも執筆者の一人なのですが、彼のなかには学知と地方と出版社のあいだをつなぐような広い意味での翻訳思想があります。そういう意味で翻訳は『ビギナーズ』にとっても大きな柱の一つなのですが、熊野さんにとって翻訳ってどういうものなんでしょうか?

熊野: ちょっと個人的なことから始めちゃうので長くなりますけど。そろそろぼくも、自分よりも年上の人の思い出について話すべき立場になってしまった面もあるから、そういうところにもちょっと引っかけると、さっきから話題になっている廣松先生から、ぼくが強く言われたことの一つは、翻訳に手を出すなということでした。「翻訳なんかやってる暇はないんだ。一生に一冊、自分がもっとも思い入れの深い哲学書を訳すのは止めないが、それ以外は翻訳に手を出すな」って言われました。ぼくは長くそれを守ってきたんですけど、あるきっかけから、偶然に翻訳もするようになりました。もう一人、木田元さんと一度だけ対談したんですよ。そのときに木田元さんから、「常に翻訳を一つ抱えていなさい」って言われました。つまり、ぼくはまだ今よりも若くて、40歳前後だったと思いますけど、これから必ず書けない時期もくる、大学で過ごしていれば行政に追われる時期もくる、そのときに一日半ページでも一ページでも翻訳をしたっていうのが絶対に支えになるから、翻訳を必ず抱えてなさいって言われて。そのときすぐにそれに従ったわけじゃないのだけれど、いまぼくはとても木田さんの助言に感謝しています。まさに木田さんの言うとおりね、ここ10年ぐらいになりますかね、けっこう学内の仕事もやりながら、その10年間自分を支えてくれたものの一つは古典の訳し直しです。もう一つ挙げれば、日本の古典文学でしょうか。その延長上にあるのは『本居宣長』ですけど。

ぼくはやっぱり古典しか訳したくないし、そうするとどうしても訳し直しになっちゃうのですが、じゃあなぜ訳し直しをするか。訳し直しだから、これはもう全然評価されませんよ、アカデミズムの中では。だけどなぜやるかっていうと、一つには、話を遡らせると、やっぱり長谷川さんの翻訳には意味があるんです、ただ、『精神現象学』は序文のまさに冒頭からぼくとは文の読み方が違っていて、ということはぼくの側は長谷川さんのほうが誤訳だと思っていますけれどもね、でもやっぱり圧倒的に意味のある仕事だったんです、長谷川さんの、あの立場であのようにヘーゲルを訳されたのは。

変なことを言えば、なんで哲学書の翻訳は、たとえばミステリーの翻訳ほど成熟してないのだろうな、と思うのです。ミステリーの翻訳で日本語としてあそこまでめちゃくちゃなものはありません。だって商品にならないですもん。ところが学問的な翻訳っていうのは、これは最近気がついたんだけど、大学受験秀才がいつまで経っても英文解釈の悪癖を抜けられないというところがあるのです。受験文法の悪影響もあって、たとえば英語の関係代名詞の限定的用法、非限定的用法をそのとおりに訳さないと減点される、っていう恐怖を皆さん抜けられない。その結果どういう訳文ができるかというと、《「これこれこれこれ」であり且つ「これこれこれこれ」であるところの何々》っていう訳文が出来上がっちゃうんですよ。ところが皆さん、自分で書くときはそんな文章書きません。《何々はこれこれであり、こうこうであり、その何々が》って普通に自然に書きます。現代日本語でもやっぱり主情報は早めに来ないと駄目なんです。ところがそう訳すとぎりぎり大学受験では減点対象になる可能性があるのですね。だから、なんとかであるところの何々っていう訳が――「ところの」なんてじっさい使う人は、まぁいませんよ――、文の構造の押さえ方として抜けないのです。ぼくはそれをカントの第二批判、実践理性批判を訳しているときに強く感じました。だから、ぼくは誤訳と謗られるぎりぎりのところで、文の構造をほぐして訳しちゃっています。ヘーゲルはもっとそうです。

これを話し出すと止まらないんだけど、ドイツ語っていうのは主語をすごく長くつくれるのです、一つ名詞を置いてそれに形容詞だの、英語風に言うと動名詞や過去分詞系のものだのワーって頭に付けて、その二行目、三行目に動詞がくるのは平気なのですね。フランス語では考えにくいけど、それはとってもドイツ語らしいドイツ語で、たとえばレーヴィットなんかが好む文型なんですけれども、そのまま訳したら日本語にならないですよ。思い切ってもう主語だけで文章つくるしかないのです。ところが、前の人がどう訳してるのかなと思ったら、やっぱり、英文解釈的に「正確に」訳そうとしてるんですよ。もう少し広く、もう少し偉そうなことを言うと、そろそろもう一回、哲学の文体は変わったほうがいいとも思っています。でも、自分が書く論文だの著作だので、少し癖のある文章を書いたって、哲学の思考の文体そのものは、少しも変わりはしないんです。ところが翻訳であればもう少し広い範囲で哲学の文体そのものを考え直してもらえるという可能性がある。実はぼくなんかは、「今これをやるべきだからやるんだ」なんて思ったら、傲慢というものだと思っています。全部の仕事は偶然だし、(義務感じゃなくて)好きでやってるんだ、っていうのがぼくの立場だけれども、でも、少しでも意味があるとしたらそういうことはあるなと思っていて、それがべつにアカデミーのなかで評価されなくたって全然構わないとも思っています。

荒木: 毎日1ページでも翻訳しろっていう教えは納得するところ大で、私なんかも拙い英語力、フランス語力ですけれども、たまに翻訳するんですよね。すると不思議なことに心が洗われるかのような気分になる。みなさん、書けなくなったらなんか訳したほうがいいですよ。お勧めです。

熊野: もう一つ、これは最近ふと思ったんですけど。ぼくはあと、それでもあと二、三は自分で日本語にしたいと思うものがあるけれども、付き合いのある本屋さんの範囲で言うと、もうそれはわりと新しい訳が出たりして難しいっていうものもあるのですね。ただ、これ翻訳できないけど、じゃあどうしようか、それを解読する文章を自分で書くかってふと思ったこともあって。今、ぼくにとって、あるテキスト、古典的なテキストを翻訳するか、あるいはそれについて書くかっていうのは――ちょっと大袈裟ですけど――ほとんど等価な選択肢になっています。そうするとぼくの書いたものについての、ある種パターン化された批判があって、クマノの書いたものは新しいことを何一つ言ってない、ってよく言われます。全然新しい知見がないじゃないかって。でも、これは正確に言うともう端から誤りで、何か対象について書くときには、どこから引用を取り、その引用にどうコメントをつけるかだけで、全然ちがってくるわけですね。だから引用を採ること自体、実は一箇の解釈です。でもそう言いたい、「クマノの書くものに独創性はない」と言いたい気持ちは、ある意味でよくわかります。ぼくの側から逆にそれを表現すれば、いま現在の自分にとって、あるテキストを翻訳することと、あるテキストについてもう一回語り直すことっていうのが、ほとんど等価になっちゃってる。

荒木: なるほど。もともとの質問が、熊野さんにとって「在野」とは、という話だったわけですけども、たとえば熊野さんが最近本を出されたマルクスも広い意味で在野研究者っていっていいんじゃないか。マルクスが持っている在野性、在野だからできたマルクスの達成というものがあるかどうか聞いてみたいと思ったんですが、どうでしょう。悪文だとか人生が滅茶苦茶だとかはよく言われますけども。

熊野: マルクスに巨大な仕事ができたのは、在野でもあり且つ亡命者でもあり、しかし亡命先にはとても優れた博物館があり、エンゲルスっていうとてつもない秀才の、且つ友情に厚い人間がいたからだというところがあると思うのです。当時の文脈でいえば、もちろん当初はマルクスが大学人になる可能性があった。でも、なったとしたならば比較的つまらない哲学研究者になっていたと思います。そのあと仮にもうちょっと先でそういう立場が訪れたとしたら、比較的つまらない、遅れたドイツの、時代錯誤の経済学者になっただろうとも思います。在野であり且つ亡命者であり、イギリスに向かったことで、初めて『資本論――経済学批判』の著者たり得たのだろうとは思います。